Janus de Roquepertuse en Provence

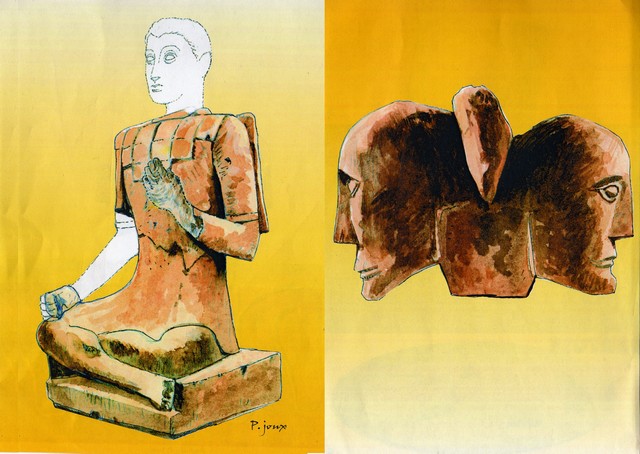

Toute l’importance de Rome dans l’histoire de la Provence qui, du reste, lui doit son nom d’origine latine, est connue. Et parmi les divinités du panthéon romain, il est un personnage qui nous fascine par sa représentation singulière. Il s’agit du dieu Janus figuré avec un double visage. Sa désignation demeure dans le mois de janvier qui lui était dédié. Il était le gardien des portes (donc des passages) et, conséquemment, des clefs. Les portes les plus solennelles étaient celles des deux solstices (d’hiver et d’été). Raison pour laquelle, après christianisation de l’empire romain, on célèbrera les deux saints Jean (l’évangéliste et le baptiste) à des dates très proches des solstices, de par l’analogie phonétique s’établissant entre les noms Janus et Johannes. Sur un plan symbolique, on considère que l’un des visages regarde le passé le plus lointain – Nietzsche verrait en lui « la plus longue mémoire » – et même l’origine du monde, tandis que l’autre a pouvoir de contempler l’avenir. Il serait plus juste de dire « a ainsi », par la connaissance des temps passés, la capacité à prévoir le futur. Image qui mérite fort d’être méditée et s’oppose radicalement à une formule changée en slogan : « du passé faisons table rase ». Si nous évoquons Janus c’est aussi parce que l’archéologie celtique de Provence nous livre une pièce d’une importance capitale appelée « le Janus de Roquepertuse ». Découvert dans ce qui fut le sanctuaire gaulois situé précisément sur le site de Roquepertuse, près de Ventabren (Bouches-du-Rhône) et daté des IIIe-IIe siècles avant J‑C, l’objet, conservé au Musée Borelly à Marseille, montre non point une tête à double visage mais deux têtes tournées vers des directions opposées.

Toute l’importance de Rome dans l’histoire de la Provence qui, du reste, lui doit son nom d’origine latine, est connue. Et parmi les divinités du panthéon romain, il est un personnage qui nous fascine par sa représentation singulière. Il s’agit du dieu Janus figuré avec un double visage. Sa désignation demeure dans le mois de janvier qui lui était dédié. Il était le gardien des portes (donc des passages) et, conséquemment, des clefs. Les portes les plus solennelles étaient celles des deux solstices (d’hiver et d’été). Raison pour laquelle, après christianisation de l’empire romain, on célèbrera les deux saints Jean (l’évangéliste et le baptiste) à des dates très proches des solstices, de par l’analogie phonétique s’établissant entre les noms Janus et Johannes. Sur un plan symbolique, on considère que l’un des visages regarde le passé le plus lointain – Nietzsche verrait en lui « la plus longue mémoire » – et même l’origine du monde, tandis que l’autre a pouvoir de contempler l’avenir. Il serait plus juste de dire « a ainsi », par la connaissance des temps passés, la capacité à prévoir le futur. Image qui mérite fort d’être méditée et s’oppose radicalement à une formule changée en slogan : « du passé faisons table rase ». Si nous évoquons Janus c’est aussi parce que l’archéologie celtique de Provence nous livre une pièce d’une importance capitale appelée « le Janus de Roquepertuse ». Découvert dans ce qui fut le sanctuaire gaulois situé précisément sur le site de Roquepertuse, près de Ventabren (Bouches-du-Rhône) et daté des IIIe-IIe siècles avant J‑C, l’objet, conservé au Musée Borelly à Marseille, montre non point une tête à double visage mais deux têtes tournées vers des directions opposées.

La signification exacte de cette sculpture – caractéristique de l’esthétique celte par sa stylisation – demeure un mystère et gardons-nous de la voir comme une représentation gauloise de Janus, mais il est loisible d’imaginer que nous sommes devant la traduction formelle d’un même concept. Du reste, il existe des Janus qualifiés de trifons, donc à trois faces, de même que l’iconographie gauloise livre un visage triple sur le Vase de Bavay (Nord), collection du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale de Paris.

Découvrons à présent tout un symbolisme qui constelle autour du dieu Janus, ainsi que de son emblématique visage double dans la numismatique de la ville éternelle.

SOUVENANCE DE L’ÂGE D’OR

« Les Romains sont plus religieux que les dieux eux-mêmes » (Polybe).

Maîtresse du monde méditerranéen, Rome plonge ses racines dans l’Âge d’Or, une ère mythique qui hante toujours les peuples européens. Virgile, Ovide s’en firent les échos dans leurs ouvrages respectifs l’Éneide et les Fastes. Le monde romain, où tout était symbole et spiritualité, baignait dans la Tradition. Ils ont ainsi gravé leurs origines fabuleuses sur des monnaies et nous allons étudier l’une des plus illustres, l’aes grave.

ROME

« Je n’assigne de borne ni à leur puissance ni à leur durée car je leur ai donné un empire sans fin » (Virgile, à propos des Romains, Énéide, vers 1 278–279).

Rome fut fondée en Italie dans le Latium. Sa fondation est pour nous non humaine car elle résulte de l’union du dieu des combats, Mars, avec la vestale Rhéa Silvia. Sa situation géographique fut pour la cité un atout capital. Elle est en effet située à un important carrefour de deux axes de communication qui traversent l’Italie de part en part formant le cardo (axe nord–sud) et le decumanus (axe est-ouest). Au centre de la ville, une grosse pierre portant une croix (dont chaque branche indiquait certainement les points cardinaux), symbolisait rituellement le « centre du monde » (1), ou mundus, mot d’origine étrusque. La Rome archaïque s’y organise tout autour et se veut l’image du cosmos sur terre.

La population de la cité fut constituée d’un peuple autochtone, mais aussi d’Étrusques, de fermiers latin et albains (habitants d’Albe la Longue (2). Cette population se rendait régulièrement au marché aux bœufs (le Boearium), sur un mont (3) dénommé Palatin où, dès l’origine, siégeront le pouvoir civil et les grands aristocrates. Le premier forum de la ville fut ainsi édifié. Sabins, Albains et Étrusques se retrouvaient là pour échanger les produits de leurs champs et du bétail contre les marchandises dont ils avaient besoin (sel, céréales et autres). Au Ve siècle avant J.C. les Romains se servaient de lingots de bronze coulé ou d’étain moulé au motif d’animaux d’élevage (aes rude et as signatum) pesant pour certains 1 kg 635 de forme rectangulaire à l’effigie d’un bœuf ou d’un mouton.

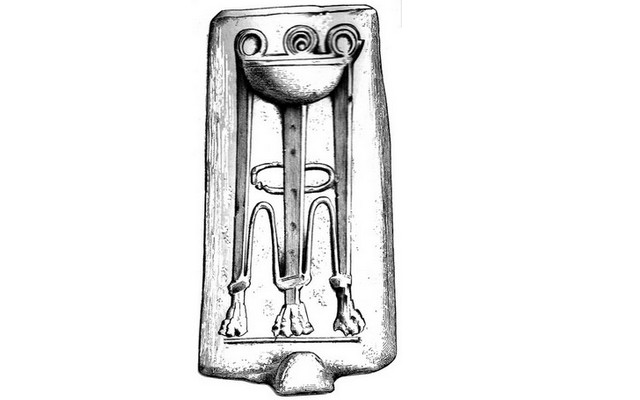

Lingot de bronze coulé, gravé non point, ici, d’un motif animal mais du trépied de la Pythie de Delphes. Rappelons que cette cité honorant Apollon occupait le centre de la Grèce. Là se trouvait l’omphalos, la pierre ombilic marquant le milieu du monde. À Rome, la pierre marquée de la croix en constituait l’équivalent. La seule évocation animale du lingot réside en ces griffes de lion sur lesquelles repose le trépied. Symbole solaire (et royal), le lion prend place dans le symbolisme zodiacal et, dans le rapport s’établissant entre les signes stellaires et le corps humain, gouverne le cœur, autre synonyme de centre.

NAISSANCE DE LA MONNAIE ROMAINE

« Les monnaies font l’histoire » (Jean Babelon, conservateur des médailles à la Bibliothèque de Paris).

Sous la pression des guerres contre les peuples italiques pour la suprématie du Latium, conflits longs et coûteux, les romains émettent leurs premières pièces rondes à la fin du IVe avant J‑C. Les monnaies vont être frappées et non plus coulées. Elles sont copiées sur les didrachmes des cités grecques de l’Italie du sud. D’abord l’aes grave, en bronze (4) et le denier (le quadriegatus) en argent. L’avers d’une monnaie à Rome est toujours consacré aux dieux, le revers à la dimension humaine.

Cette importance du fait religieux dès le début du monnayage n’est pas un hasard. Pour les peuples traditionnels, les métaux précieux sont les produits des « dieux chtoniens et des esprits souterrains » et, comme tels, des créations et des possessions divines. La métallurgie sera l’utilisation par les hommes de ce que leur offrent les dieux. Après les deux guerres puniques (264−146 avant J.C.) les portraits divins vont être lentement négligés. Cette décadence spirituelle s’explique par le fait que les magistrats, avec l’approbation du Sénat chargé de la monnaie, frappent à l’avers les portraits des consuls en exercice, et au revers leurs exploits guerriers. Ainsi les dieux de Rome vont petit à petit s’effacer devant l’égo des puissants patriciens et devenir de simples allégories.

L’AES GRAVE

« Rome ne serait jamais arrivée à un tel degré de puissance si, au lieu d’une origine divine, elle n’avait eu que des débuts dépourvus de grandeur et de merveilleux » (Plutarque, Vie de Romulus).

L’aes grave vers 240–225 — Janus, dieu bifrons (« à deux têtes »)

C’est environ vers 214 avant notre ère que va être frappé l’aes grave. La monnaie en bronze porte un des symboles fondamentaux de la Rome Antique, le « Janus bifrons », dieu plus ancien que Saturne, et au revers la proue d’une « birème », navire de combat à deux rangées de rameurs, symbole non seulement de l’arrivé d’Enée en Italie mais surtout de la légendaire venue de Saturne dans le Latium. Les Romains en émettant cette monnaie en grande quantité se rappelaient leur mythique Âge originel alors qu’ils traversaient une crise grave avec la deuxième guerre punique.

« La Grèce n’a pas de divinité semblable à toi » (Ovide, Les Fastes).

L’avers de notre monnaie de bronze représente Janus, le dieu le plus ancien du panthéon latin. Sa naissance étant antérieure à l’Âge d’Or il est loisible de le considérer comme l’incarnation de la Tradition primordiale (5). Sur la monnaie que nous présentons, on le voit avec ses deux visages. Pour bien saisir la signification de cette pièce de monnaie, il faut la tenir dans sa main en étant tourné vers le nord. L’un des deux profils, figurant un vieillard, regarde à gauche, donc vers le couchant. A priori on pourrait dire qu’il est le crépuscule de la vie mais, en réalité, il contemple sereinement le plus lointain passé. Il est aussi le gardien des portes du ciel. Le solstice d’été « inferni » est l’entrée du signe du Cancer considérée comme la porte des hommes, période néfaste et nécessitant de prendre garde aux forces maléfiques. L’autre visage, à droite, plus jeune et, comme tel, tourné vers l’avenir, figure l’hiver (qui commence avec le Capricorne) la porte céleste, faste et bénéfique. Il est le maître de l’écoulement du temps et de l’espace. Il est aussi le gardien du ciel et des enfers ; c’est pourquoi il porte des clefs (6) ou, parfois, un crochet ancêtre des clefs.

Comme tous les dieux, Janus a sa parèdre féminine avec la nymphe Cardea qui habitait le bois sacré sur le futur emplacement de la ville. Cardea après une joute amoureuse – et tumultueuse ! – avec Janus, lui donna le pouvoir des gonds et des portes ; image accompagnant celle des clefs et figurant le pouvoir d’ouvrir et de fermer. Par Janus la société a la capacité de s’ouvrir au divin en même temps qu’elle se ferme aux influences dissolvantes d’origines diverses. Elle lui remit aussi comme symbole de sa fonction, une branche d’aubépine en fleur ; rameau magique possédant le pouvoir d’écarter tout maléfice des ouvertures de la maison (7).

Les chants de la mystérieuse confrérie des prêtres-guerriers « Saliens » (8) débutent ainsi en parlant de Janus : « Celui qui crée toutes choses, et, en même temps, les gouverne, qui a uni, en les entourant du ciel, d’une part, l’essence et la nature de l’eau et de la terre pesante et tendant toujours à descendre, et d’autre part, celles du feu et de l’air, corps léger et s’échappant vers l’immensité d’en haut : c’est la puissante force du ciel qui a uni ces deux forces contraires ». On croirait entendre un texte alchimique, la Tabula Smaragdina par exemple.

Janus ouvre le cycle du premier mois de l’année, Januarius, après le solstice d’hiver. C’est ce dieu qui aurait civilisé les premiers habitants du Latium avant l’arrivé de Saturne. Il patronnait avec Junon les calendes au début de chaque mois et avait son temple au Quirinal (9). La fête des Saturnales se déroulaient du 7 au 22 décembre, les distinctions sociales disparaissaient et le maître servait les esclaves, rappelant ainsi l’égalité des hommes pendant l’Âge d’Or. Janus avait aussi une fonction très importante : il était la divinité des puissantes corporations romaines d’artisans du bois et de la pierre, les Collegia Fabrorum. Ce qui signifie que l’art de construire et la fabrication d’objets dépendait – et émanait – d’une divinité manifestant l’origine. Pour la civilisation romaine, il ne pouvait être question de créer quoi que ce soit qui ne soit pas référentiel à ce que représente Janus. Les fêtes de ces corporations se situaient naturellement aux deux solstices d’été et d’hiver. Au commencement, Saturne gouvernait l’Âge d’Or. Puis, à la suite de la fatale involution cyclique (qu’illustrent les quatre Âges successivement d’Or, d’Argent, d’Airain et de Fer), il fut déchu de cette dignité et, sous le nom de Chronos, devint l’austère divinité des heures qui s’écoulent inexorablement et nous conduisent à la vieillesse et à la mort . Il se réfugia dans le Latium où Janus l’accueillit. Le mot Latium est à mettre en rapport avec la notion de latence (10); autrement dit ce territoire, en attente d’un nouvel Âge doré, le recèle potentiellement.

Macrobe apporte une information des plus précieuses dans son ouvrage consacré aux Saturnales : il nous apprend que Janus correspond à Apollon et Diane. Le bifrons masquerait donc le frère et la sœur. Dès lors, si nous suivons ce raisonnement, c’est Apollon sous le visage de Janus qui accueille Saturne lors de son exil. On pourrait ajouter que le nom grec de Diane, Artémis, contient celui de l’ours(e), d’où le rapport avec le septentrion qui, la nuit venue, montre la Grande et la Petite Ourse. Proche de cardo, terme désignant l’axe Nord-Sud, le nom de la nymphe, Cardea, indique le nord et, ainsi, fait écho à Artémis.

SATURNE

« Jadis régnait une simplicité rustique » (Ovide).

Le revers de notre aes nous montre le navire sur lequel Saturne arrive en Italie, comme Énée le fondateur de Lavinium. Saturne, nommé Kronos dans la religion grecque (avant d’être Chronos chez les Romains), est le fils d’Ouranos le ciel et de Gaia la terre (ou Ops en latin). Il est le dieu royal du ciel doré primordial. Il relie la terre et le ciel. Avec ce premier Saturne, le temps n’existe pas puisque l’Âge d’Or se caractérise par un éternel présent, sans passé ni avenir. À cette époque l’Italie s’appelle Ausonia, mot provenant de la plus ancienne tribu de la péninsule, celle des Osques. Les hommes ne connaissaient pas la mort violente, ils s’endormaient doucement après une vie longue et heureuse. En ces temps, on se nourrissait exclusivement de fruits et de légumes et personne ne songeait à tuer. Saturne introduisit l’usage de la faucille pour cueillir les produits de la terre. Les vieilles chroniques racontent que le trône de ce dieu était sur le futur Capitole, au sein d’une forteresse ou d’une cité dénommé Saturnia, à l’emplacement de la future Rome (11). Rappelons que la péninsule italienne, comparée à une botte est plutôt une jambe dont l’emplacement de la rotule serait occupé par la ville éternelle. Superbe symbolisme territorial lorsque l’on sait que le genou correspond astrologiquement au signe du Capricorne que gouverne Saturne. À partir du moment où Saturne devint le Chronos, le « temps dévorant » ses enfants (c’est-à-dire l’espèce humaine) il fut détrôné par un de ses fils, Jupiter, aidé de sa mère Rhéa. Une guerre de dix ans entre les dieux olympiens sous la conduite de Jupiter fut nécessaire pour vaincre Saturne allié des Titans. Jupiter vainqueur, un nouveau cycle pouvait commencer. La tradition religieuse orphique nous raconte qu’après le conflit et une conciliation entre les belligérants, Jupiter et les Olympiens assignèrent Saturne à résidence dans l’ « Île Blanche » des bienheureux, au nord du monde. Une île qui, en quelque sorte, joue le même rôle que le Latium où, rappelons-le, se trouvait la cité d’Albe la longue dont le nom (Alba) proclame la blancheur. Comme on sait que la couleur noire est traditionnellement associée à Saturne, il est aisé de comprendre que le lieu de son exil annonce la mutation qui l’attend. Pour user ici d’une formule actuelle, nous dirons qu’au terme de son bannissement provisoire il sera blanchi de la noirceur le caractérisant en tant que Chronos.

L’ÂGE D’OR DOIT REVENIR

« Redeunt Saturnia Regna : le règne de Saturne revient » (frappe d’une monnaie de l’usurpateur Carausius, 286–293 après J.C.).

Janus et Saturne ont été pour Rome la manifestation de leurs origines mythiques. À chaque épreuve les Romains n’ont jamais perdu espoir en leurs divinités, sachant qu’un jour l’Âge d’Or du Saturne d’avant Chronos serait de retour pour toujours. Au pire moment de la crise que traversa Rome au III siècle de notre ère, l’Empereur Probus (232−282) n’hésita pas à déclarer qu’on verrait dans le futur un temps « où les soldats n’auraient plus leurs raisons d’être (car) l’Âge d’Or reviendrait pour toujours ! ». On songe ici à la notion de pax profunda caractérisant une sérénité émanant de la maîtrise des passions humaines.

Paul Catsaras

1er octobre 2017

NOTES

(1) Il existe d’autres centres que l’on peut considérer comme des reflets imparfaits du Centre suprême : Lhassa, jadis cité sacrée du lamaïsme,ou encore Jérusalem, image visible de la mystérieuse Salem de Melki-Tsédek, roi de justice ; sans oublier La Mecque, où la Kaa’ba est symboliquement sous l’étoile polaire. Et, bien entendu, Delphes et Rome.

(2) L’historien Alfôldi pense que les latins sont issus du Caucase par vagues vers l’an 1000 avant notre ère. G. Hacquard soutient qu’ils viennent par migrations successives d’Europe centrale.

(3) Les sept collines de Rome sont le Palatin, l’Aventin, le Caelius, l’Esquilin, le Viminal, le Quirinal et, enfin, le Capitole appelé « Janicule » en souvenir de Janus.

(4) L’étalon utilisé est sextantaire, c’est-à-dire que l’aes pèse 1⁄6 de livre, soit 54,12 g contre 324,72 g dix ans plus tôt. Devenu oncial au tournant du IIIe siècle, (1÷2 de livre soi 27,06 g), l’aes sera stabilisé au cours du IIe siècle avant J.C sur l’étalon semi-oncial jusqu’à la fin de la république. » Michel prieur, Monnaie romaine, C.G.F.

(5) Jean Richer fait remonter l’origine de Janus aux premières civilisations du Moyen Orient. Des monnaies d’électrum de Mallos, en Cilicie, nous montrent un Janus ailé qui, brandissant un disque, symbole du dôme du ciel, démontre ainsi son caractère céleste et primordial. Pierre Grimal signale que la religion grecque archaïque connaissait un type de dieu à deux visages opposés sur un corps unique dont le nom était Argos, ce qui évoque la désignation de la plus ancienne cité grecque d’où, selon le mythe, seraient partis en quête de la Toison d’or Jason et ses compagnons. Le nom d’Argos est évocateur de la couleur blanche, ce qui renvoie à l’aubépine. Si un tel personnage fut réellement présent dans les croyances archaïques grecques, alors Ovide s’est trompé en affirmant que les Romains étaient les seuls à honorer un tel dieu. En fait, chez divers peuples indo-européens, apparaît l’image d’un être double, qu’il s’agisse du Tuisto dont parle Tacite dans son De Germania ou encore le Yima (littéralement « Jumeau »), roi de l’Âge originel chez les Iraniens et, bien évidemment, les Dioscures dans l’univers mythique grec.

(6) Une clef d’or « solaire » pour le ciel, une d’argent « lunaire » pour la terre. Avec le christianisme l’apôtre Saint-Pierre héritera de ces clefs.

(7) En fait, Cardea est l’incarnation du cardo, l’axe Nord-Sud. Toute ville ou camp militaire romain rejoignaient spirituellement par cet axe le Pôle spirituel.

(8) Les prêtres-guerriers Saliens formaient des Sodalitates chargées d’accomplir certains rites pour le salut de l’armée. Leurs origines seraient étrusques. Signalons aussi les mystérieuses tribus salyennes de Provence.

(9) Le temple de Janus fut édifié pendant la première guerre punique. Il était consacré à la paix et à la guerre. Si les portes du sanctuaire étaient fermées la paix régnait, mais elles ne furent closes que neuf mois en mille ans.

(10) Dans La Tradition Hermétique, Julius Evola, Éditions Traditionnelles (Paris, 1985).

(11) Romulus fit placer une pierre noire, « signe du Centre », au début de la voie sacrée qui monte au Capitole où se trouve le temple de Jupiter en souvenir de Saturnia. Comme cet article le mentionne, la couleur noire est associée à Saturne. L’alchimie conservera ce symbolisme.

BIBLIOGRAPHIE

Géographie sacrée dans le monde romain, Jean Richer, Éditions Trédaniel (Paris, 1985).

Guide romain antique, G. Hacquard, Éditions Classique Hachette (Paris 1952).

Ovide, (œuvres complètes) publiées sous la direction de N. Nisard, Editions J.J Dubochet et compagnie, (Paris 1843).)

Les Saturnales, Macrobe, Éditions Les Belles lettres, collection La roue à livres (Paris, 1997).

Symboles fondamentaux de la science sacrée, René Guénon, Editions Gallimard (Poitiers, 1962).

Dictionnaire des mythologies indo-européennes, Jean Vertemont, Editions Faits et Documents (Paris, 1997).

Rome et ses monnaies, Guide pratique du collectionneur débutant et confirmé. Donatien Grau et Michel Amandry, Revue Numismatique et change, HS N°1 2007.

Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Pierre Grimal Editions Puf (Paris, 1969).

Les mystères du dieu Janus, Jean Émile Bianchi Editions Ivoire clair (Groslay, 2004).

Monnaie XXI vente sur offres, collection Laurent Schmitt et Michel Prieur, Editions Comptoir Général Financier (Paris, 2004).

Aucun commentaire