Puissance populaire contre pouvoirs institutionnels : Spartacus contre Matamore

Après avoir annoncé la « disparition du mythe rationaliste du progrès » (notre édition du 25 mars 2020), puis pressenti « l’ère des soulèvements populaires » (notre édition du 5 avril 2020), Michel Maffesoli voit dans les événements récents l’affrontement de Spartacus et Matamore.

Au-delà ou en deçà de la crise actuelle qui, on ne le redira pas assez, est rien moins que sanitaire, mais essentiellement civilisationnelle, commence à poindre chez la Caste au pouvoir une indéniable crainte de lendemains qui, à coup sûr, ne chanteront pas.

Bien entendu, elle en dénonce l’aspect « populiste ». Il n’en reste pas moins que des appels à se soulever, des rendez-vous fixés pour des insurrections à venir se diffusent sur les réseaux sociaux. Révoltes à opérer dès la fin du confinement. Le calendrier n’est, certes, pas certain et pour le dire familièrement, on ne peut pas « touiller dans les marmites de l’histoire ».

Mais ce qui est sûr c’est qu’une « ère des soulèvements » est en gestation.

C’est régulièrement que survient ce que l’on peut appeler le « syndrome de Spartacus ». Cet esclave thrace qui en compagnie de quelques « Gaulois réfractaires » fit ce que les historiens nomment, benoitement une « guerre servile ». Et ce pour désigner une rébellion contre un pouvoir ayant perdu, peu à peu, l’austère paternalisme des patriciens romains et ne considérant la plèbe et, à fortiori, les esclaves que comme des gueux exploitables et corvéables à merci.

Il existe de multiples exemples de ces soulèvements « serviles ». Il n’est pas nécessaire d’être grand clerc pour comprendre qu’ils se manifestent quand le peuple ne se reconnaît plus dans les élites au pouvoir. Dès lors le désaccord entre la « puissance » populaire et le « pouvoir » institutionnel devient flagrant et l’insurrection est inéluctable.

La notion de peuple n’étant en rien uniforme, les historiens analysant ces soulèvements font, à juste titre, ressortir leurs différences. Mais ce qui leur est commun, c’est que le pouvoir institué, quelle que soit sa nature, n’est plus reconnu comme « audible » et, donc, représentatif du peuple. Souvenons-nous ici de la pertinente analyse de l’ethnologue Pierre Clastres concernant les Indiens Guayakis d’Amérique latine. Chaque matin, au centre de la place commune, le chef parle. Il dit et redit le mythe fondamental, le rêve fondateur de la tribu. Et c’est ce discours issu de l’imaginaire collectif, qui assure l’unité de la communauté et permet que chaque membre de celle-ci puisse, légitimement, vaquer à ses occupations et ainsi assurer sa perdurance.

En extrapolant le propos on peut dire que le soulèvement, l’insurrection, la rébellion etc. surviennent quand le « discours officiel » n’est plus ressenti comme légitime. Je dis bien ressenti car il ne s’agit pas d’une conception théorique, mais bien du sentiment diffus que le mensonge officiel s’est généralisé. Et dès lors, pour traduire cela familièrement, « on ne me la fait plus ».

Dès lors et pour reprendre une expression forte quoiqu’actuellement non politiquement correcte, de Gilles Deleuze et Félix Guattari, dans L’Anti-Œdipe, on n’accepte plus de « se faire enculer par le socius ».

En bref la « domination sodomique » ne fait plus recette.

On a pu, un temps, masquer celle-ci sous de grandes maximes vides de sens. Mais, à certains moments, « trop, c’est trop ». Le mensonge permanent est débusqué pour ce qu’il est, une imposture qu’il convient de faire cesser.

|

|

|

On se souvient de la remarque bien connue de Platon dans La République : « C’est donc à ceux qui gouvernent la cité, si vraiment on veut l’accorder à certains, que revient la possibilité de mentir. » Le « si » est d’importance. D’autant que le philosophe fait une distinction intéressante entre le « mensonge par ignorance », on ne peut pas tout savoir, et le « mensonge en paroles », que le menteur professe consciemment (La République II, 282, a).

Or c’est bien la conjonction de ces deux mensonges qui caractérise, de nos jours, la parole publique. Et il n’y a donc pas lieu de s’étonner que celle-ci soit, avec constance et, certainement durablement, suspectée voire méprisée et devienne ainsi, totalement, inaudible.

Cette parole publique est le fait de ce que Jean-Jacques Rousseau nommait des « empressés fainéants ». Ils parlent et ne font rien. Le Rien étant leur valeur absolue. Chez ceux-ci « on apprend à plaider avec art la cause du mensonge, à ébranler tous les prémisses de vertu, à colorer de sophismes subtils ses passions et ses préjugés, et à donner à l’erreur un certain tour à la mode selon les maximes du jour. » (La Nouvelle Héloïse, seconde partie, lettre XIV).

Ce mensonge généralisé de la Caste au Pouvoir est le fruit d’un amateurisme de plus en plus évident. Amateurisme se cachant derrière une arrogance sans nom et une suffisance de plus en plus évidente. Ce qui est d’autant plus amusant, c’est que la technostructure en place, soutenue par des journalistes aux ordres et par des experts avides de reconnaissance, profère ce mensonge au nom d’un moralisme affiché urbi et orbi.

Il est toujours intéressant pour bien apprécier un phénomène d’en repérer la « caricature ». Celle-ci, ne l’oublions pas, a pour fonction de charger le trait afin de bien faire ressortir ce qui sans cela ne serait pas perceptible. C’est le rôle que l’on peut accorder à l’actuel locataire de l’Élysée. Il cristallise les diverses tares de la « théâtrocratie » politique.

Avec les qualités du bon théâtreux qu’il fut dans sa jeunesse, il continue à jouer des rôles et pour ce faire se pare de divers masques (persona) qu’il peut changer à loisir.

Ainsi outre ses déguisements divers lui allant comme un gant : aviateur, soldat, infirmier, etc., le dernier en date est celui du responsable reconnaissant avec humilité quelques erreurs dans la gestion de la crise en cours.

Cette « humilité » fut soulignée par nombre de « bulletins paroissiaux » se prénommant presse de référence. Et leurs journalistes passant, inlassablement, leur brosse à reluire sur un président qui représente, on ne peut mieux, l’idéologie moraliste propre à la bienpensance.

Tous les poncifs tenant le haut du pavé y étaient égrenés, jusqu’à plus soif. Le progressisme, le développementalisme, l’économicisme, sans oublier, bien entendu, le républicanisme. Le tout avec l’approbation de « scientifiques » (bien connus ? reconnus ?) ressemblant plus à des personnages de Cour qu’à d’authentiques « trouveurs ».

La vraie humilité, c’est reconnaître l’humus dans l’humain. C’est-à-dire les passions, les affects, les sentiments sans oublier les rêves et les mythes constituant ce qu’est, en son fond, l’idéal communautaire bien compris. Une telle humilité ne doit pas être sur-jouée. On ne peut pas la mimer d’une manière hypocrite. Hypocrisie dont le bon sens populaire débusque, sans coup férir le charlatanisme.

Il y a dans la théâtralisation du politique, dénominateur commun de la Caste au pouvoir, mais qui est exacerbée dans la fonction suprême, un côté enfantin. Peut-être faudrait-il dire infantile. On se souvient de la parole biblique : « Malheur à toi pays dont le roi est un gamin » (L’Ecclésiaste X, 16). Très précisément en ce qu’il ne sait pas dominer ses pulsions (à cet égard, cf dans mon livre « Être postmoderne », ed du Cerf, la postface de Hélène Strohl : « Emmanuel Macron, icône ou fake de la postmodernité ? »).

Ainsi quand il organisait, dans ce palais national qu’est l’Élysée, une fête de la musique sous une forme on ne peut plus décadente. Ou encore lors d’une visite à St Martin, cet « enfant roi » ébloui par la beauté sculpturale d’un jeune « black » en goguette !

Quand il n’est pas théâtreux, un vrai politique sait justement dominer ses pulsions ou à tout le moins les réserver à sa vie privée.

Au-lieu de cela l’on habille ses lubies ou caprices d’enfant, de mots censément savants puisque empruntés aux fameux « scientifiques » conseillant le pouvoir. Pour citer Shakespeare, « Words, words, words ! » Que des mots soulignant un savoir superficiel, et pas du tout véritablement assimilé.

Ces mots répétés sempiternellement sont là pour permettre de jouer le rôle du philosophe-président. Pseudo philosophe. Un stage « d’assistant éditorial » pour relire les épreuves d’un vrai philosophe ne permet pas à un quidam quelconque d’utiliser le masque de l’intellectuel.

Mots vides de sens, font du chef de la Caste, le lointain héritier du pauvre Paul Deschanel dont la conception de la politique fut essentiellement oratoire. Il concevait ses discours comme autant d’actes, puisque le verbe était censé guider son action. On se souvient comment se termina un tel somnambulisme verbal !

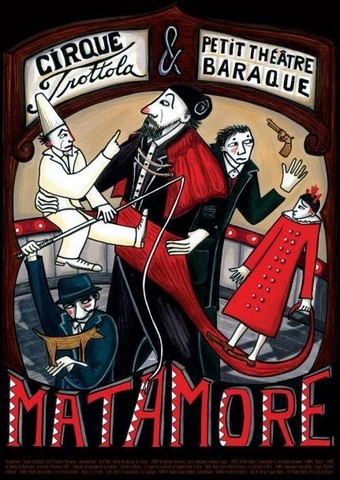

Enfin, dernier déguisement, mais on peut être assuré qu’il y en aura d’autres, celui emprunté à la Comedia dell’arte, le courageux Matamore.

Du « que l’on vienne me chercher » de l’affaire Benalla au « J’assume » (les actions [?] entreprises depuis le début de la crise sanitaire) dans un dernier entretien au Financial Times, voilà comment se valorise le chef de la guerre en cours !

Mais plutôt que d’affronter concrètement les vrais problèmes, le Matamore, au nom du progressisme, aidé par sa cour ministérielle, fait de la diversion en faisant voter des lois soi-disant « sociétales ». Encore un caprice d’enfant qui entend défier les lois de la nature. Oubliant en cela l’antique tradition humaine, pour laquelle les sages lois sociales ne doivent, en rien, abroger celles de la nature.

Voilà autant d’abstractions propres à celui qu’en Occitanie on appelle familièrement un baratinaïre, un baratineur. Abstractions qui immanquablement vont conforter les soulèvements populaires. La confiance, c’est ‑à-dire la foi partagée (« fides ») est le seul ciment durable pour toute vie sociale. Quand la méfiance, issue d’un mensonge débusqué l’emporte, le grondement de la révolte s’exacerbe de plus en plus, c’est en ce sens que l’ombre de Spartacus est en train de s’étendre sur toute la société !

Michel Maffesoli

Professeur Émérite à la Sorbonne

Membre de l’Institut Universitaire de France

[source : Atlantico]

Illustrations Nice Provence Info