Symbolisme des étendards de la Provence

À l’heure où nos élus incultes s’efforcent d’effacer l’Histoire en occultant les blasons de nos communes en faveur de « logos » « désignés » par des « agences de communication » complices, notre éditorialiste PGS a voulu nous rappeler la symbolique millénaire qui entoure nos armoiries et nous relie au plus profond de notre mémoire collective.

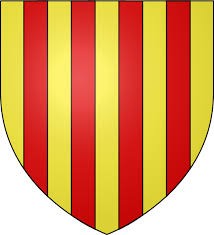

Aux frontons de nos mairies et autres bâtiments officiels en Provence flottent, outre le drapeau tricolore et celui de l’Europe, un et parfois deux étendards symbolisant l’appartenance régionale. L’un, jaune à bandes rouges, est celui de la Catalogne et l’autre bleu, centré par le lys d’or et portant un lambel rouge, est issu de la monarchie française. S’intéresser à leurs significations nous plonge dans un domaine où l’Histoire se conjoint à la légende tandis que le symbolisme fait écho à plusieurs thèmes fondamentaux de l’imaginaire européen.

Bref rappel historique

Le drapeau jaune rayé de rouge a pour origine la Catalogne. La première fois que ces « armes » (équivalent d’armoiries), dites « anciennes », sont mentionnées, c’est sous Bérenger V de Provence (1209−1215), petit-fils d’Alphonse II d’Aragon. Selon l’éminent spécialiste de la science héraldique, Michel Pastoureau, ces armes appartiendraient au Royaume d’Arles et les comtes de Barcelone, gouvernant de la Provence, en seraient à l’origine.

Un légendaire paré d’héroïsme

Cet étendard, considéré comme l’un des plus anciens drapeaux d’Europe, a reçu le nom catalan de Senyera Reial (la « Saignée Royale ») et résulte de l’histoire – réécrite par la légende – d’un personnage extraordinaire appelé Guilfred le Velu (ainsi qualifié probablement à cause de son abondante pilosité). Né aux environs de 840 et décédé en 897, il était le fils de Sunifred Premier de Barcelone, celui qui inaugure la lignée des comtes de Catalogne. Les noms de Sunifred et de Guilfred sont d’origine germanique ; en effet, Guilfred dérive de Wigfred et signifie « Paix victorieuse ». Dénomination qui convient parfaitement au personnage car, si on lui doit des œuvres pacifiques comme la fondation d’abbayes (Saint Jean des Abbadesses, en 885, et Santa Maria de Ripoll, consacrée en 888), ce fut parce que son épée, maniée par un bras des plus vigoureux, ne s’est pas rouillée dans le fourreau. Le 11 août 897, Guilfred est mortellement blessé en combattant héroïquement les Sarrasins de Lubb ibn Muhammad au siège de Lerida. On a dit à tort qu’il avait péri en combattant les Normands (ou un noble Franc nommé Salomon).

En réalité, avec ses troupes, il fut vainqueur des envahisseurs maures mais reçut un coup fatal. Présent sur les lieux de l’affrontement, le roi de France, Charles le Chauve, l’aurait récompensé en lui offrant un blason pour sa descendance : le monarque plongea quatre de ses doigts – l’index, le majeur, l’annulaire et l’auriculaire – dans le sang du mourant et traça sur le bouclier doré du héros autant de traits verticaux. Au seuil de la mort, un preux chevalier recevait sa récompense, de la main d’un roi, sous l’aspect de superbes armoiries. Jailli de sa blessure, le flux rouge conférait désormais à ceux de son lignage un emblème synonyme de bravoure et cet écu se révélait d’autant plus digne de respect qu’un souverain en était le créateur.

En réalité, avec ses troupes, il fut vainqueur des envahisseurs maures mais reçut un coup fatal. Présent sur les lieux de l’affrontement, le roi de France, Charles le Chauve, l’aurait récompensé en lui offrant un blason pour sa descendance : le monarque plongea quatre de ses doigts – l’index, le majeur, l’annulaire et l’auriculaire – dans le sang du mourant et traça sur le bouclier doré du héros autant de traits verticaux. Au seuil de la mort, un preux chevalier recevait sa récompense, de la main d’un roi, sous l’aspect de superbes armoiries. Jailli de sa blessure, le flux rouge conférait désormais à ceux de son lignage un emblème synonyme de bravoure et cet écu se révélait d’autant plus digne de respect qu’un souverain en était le créateur.

A priori, l’histoire de ce blason pourrait s’arrêter là. Mais ce ne sera pas le cas. Il y a bien d’autres choses à dire et tout ce que nous venons d’énoncer n’en constitue que les prémisses. Avant que de s’avancer dans le singulier domaine de l’ésotérisme, rappelons que l’héraldique se présente comme une science très codifiée fondée sur un corpus de significations hautement symboliques. Et, nonobstant son apparente simplicité, la Senyera Reial va nous conduire vers des concepts structurant notre appartenance à un ensemble ethnoculturel.

Un message sang et or

Cet étendard est couramment qualifié par les Catalans de « sang et or ». Le mot sang est justifié par le sacrifice de Guilfred, mais pourquoi l’« or » ? Ici intervient le langage héraldique car, outre les innombrables figures que comporte la décoration des blasons, les couleurs utilisées sont simplement au nombre de six en comptant le noir, désigné par la formule « de sable »(1) et le blanc, perçu comme « argent » ; les autres teintes sont le rouge, dit « de gueules » (2), le bleu, devenu « azur » et le vert, « sinople ». Le jaune est appelé « or ». Ainsi qu’on le voit, les deux métaux précieux – l’or et l’argent – prennent place dans la codification des couleurs.

Le chapiteau de Saint-Nectaire montrant, durant la Cène, la distribution des pains par le Christ, au centre, entre deux convives qui sont certainement Pierre (portant barbe et moustache) et Jean (toujours représenté imberbe). On distingue très bien que ces pains ont l’apparence d’une roue solaire. Au passage, notez, posés sur des plats, les deux poissons directement allusifs au signe astrologique dont l’entrée correspond à la naissance de Jésus.

Rappelons que, depuis les temps antiques, par analogie de brillance, l’or est le métal du soleil et l’argent celui de la lune. Sur les armes catalanes et provençales, le liquide vital est donc associé à la lumière solaire. Qu’il s’agisse de la tradition chrétienne ou de religiosités antérieures, les images conjoignant la lumière et le sang ne manquent pas.

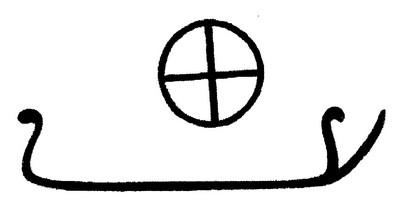

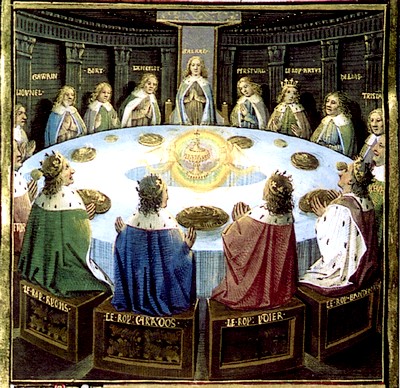

Exemple, dans les mythes irlandais, le héros Cúchulainn , entrant dans un état second lorsque sa dimension suprahumaine émerge au seuil d’un affrontement, montre des étincelles ou des gouttes de sang à la pointe de ses cheveux. Mais, pour demeurer dans le contexte des Évangiles, souvenons-nous d’un épisode – la Transfiguration – dans lequel, sur le mont Thabor, le Christ révèle à Pierre, Jacques et Jean, sa véritable nature sous l’aspect d’un corps soudain rayonnant : « Il fut transfiguré devant eux » car « son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière » (3). Et c’est ce même personnage qui, instituant l’eucharistie lors du dernier repas avec les apôtres, leur dit qu’ils reçoivent son sang symbolisé par le vin et sa chair par le pain. Les disciples sont appelés à ingérer la corporéité lumineuse du Rédempteur. Le temps des cathédrales offre de multiples représentations de ce thème. Ainsi, sur un chapiteau de l’église romane de Saint-Nectaire, on voit le Christ distribuer le pain à ses disciples. Il s’agit de pains ronds marqués d’une croix « grecque » (c’est-à-dire aux branches égales) qui, si l’on s’est un peu frotté à l’archéologie, font immédiatement songer aux roues solaires préhistoriques tracées dans le roc, depuis la Vallée des Merveilles jusqu’en Scandinavie.

La barque solaire, d’après une gravure préhistorique de Tune (près de Sarpsborg, sud-est de la Norvège). La roue figurant l’astre diurne se retrouve dans la Vallée des Merveilles.

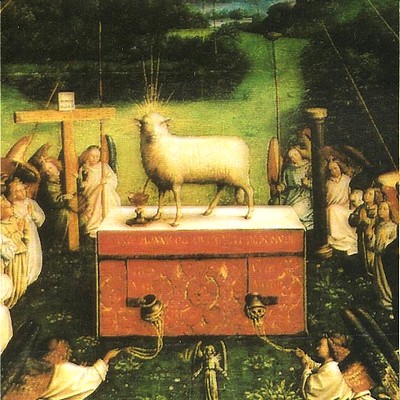

Une autre image, encore plus explicite, tirée du chef‑d’œuvre de Jan van Eyck, Le retable de l’Agneau Mystique,

montre que le sang lumière appartient à la physiologie du suprahumain ; et ce, d’une façon symbolique puisque l’être outrepassant de beaucoup l’homme ordinaire est figuré sous l’apparence d’un agneau. Dans nos terres, la

commune de Grasse présente l’Agneau pascal sur son blason. Le peintre fait ici référence à ces mots que Jean le

Baptiste destine au Christ et que rapporte l’autre Jean, l’Évangéliste : « Voici l’agneau de Dieu… » (4). Agneau qui, selon l’Apocalypse, a l’apparence d’un bélier et même d’un super bélier puisqu’il arbore sept cornes. Dans le monde gréco-romain, le bélier appartient à la symbolique du dieu des combats, Arès (Mars), auquel est attribuée la couleur rouge directement évocatrice du sang.

Le dieu des combats, Mars, vêtu d’écarlate et montant un bélier rouge. Illustration d’un manuscrit arménien (datant du XVe siècle) consacré à l’astrologie et conservé au Matenadaran Museum à Erevan, Arménie.

Inspirée par l’Apocalypse de Jean, cette peinture du XIVe siècle (dont nous ne reproduisons que la partie centrale), signée de Jan van Eyck, montre, debout sur l’autel du Jugement Dernier, l’Agneau divin qui

verse son sang dans un calice directement évocateur du Graal. Métaphorique du Christ, l’Agneau est auréolé de radiance. La régénération de l’espèce humaine se déroule sous l’influence du sang d’un être de lumière.

Bien que chrétien, l’auteur de ces lignes fait preuve d’une parfaite connaissance des figures mythologiques de la

Grèce païenne. Sans doute ne faut-il pas s’en étonner puisqu’il s’adresse à sept cités d’Asie mineure alors grecques ainsi qu’en témoignent leurs noms : Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée.

La monnaie de Sardes, ainsi que l’a montré Jean Richer, comportait la lyre d’Apollon et se situe exactement

sur la même latitude que Delphes, la cité consacrée à ce dieu lumineux (9).

Dernière citation en rapport avec le sang, il est dit que, devant le trône divin, on voit « debout un agneau, comme égorgé » (10). N’oublions pas que cet « agneau », en réalité bélier aux sept cornes (11), représente le Christ, autrement dit « le Verbe » qui répand sa parole et son sang pour la rédemption du plus grand nombre, d’où la mention de la gorge. Car, l’agneau-bélier divin n’est pas mort (pas plus que celui qui, après avoir versé son sang sur la croix, a ressuscité) puisque l’on nous dit qu’il se tient « debout ». Sur son retable, Jan van Eyck ne représente pas l’Agneau égorgé mais porteur d’une blessure au niveau du cœur (rappelant le coup de lance qui frappa Jésus en croix) et de laquelle jaillit le flux rouge que recueille un calice d’or.

Dernière citation en rapport avec le sang, il est dit que, devant le trône divin, on voit « debout un agneau, comme égorgé » (10). N’oublions pas que cet « agneau », en réalité bélier aux sept cornes (11), représente le Christ, autrement dit « le Verbe » qui répand sa parole et son sang pour la rédemption du plus grand nombre, d’où la mention de la gorge. Car, l’agneau-bélier divin n’est pas mort (pas plus que celui qui, après avoir versé son sang sur la croix, a ressuscité) puisque l’on nous dit qu’il se tient « debout ». Sur son retable, Jan van Eyck ne représente pas l’Agneau égorgé mais porteur d’une blessure au niveau du cœur (rappelant le coup de lance qui frappa Jésus en croix) et de laquelle jaillit le flux rouge que recueille un calice d’or.

Tout le monde aura compris que cette dernière image renvoie à l’Eucharistie dans la liturgie chrétienne mais aussi et surtout à la légende du Graal, calice miraculeux contenant le sang christique et qui s’illumine comme un soleil (12), nous dit le premier à l’évoquer, le poète Chrétien de Troyes (13). Et précisément, si le Graal rayonne, c’est par le pouvoir du sang-lumière qu’il contient.

L’origine des hardiesses

On pourra objecter que la comparaison entre le sang versé par Guilfred et celui du Christ est exagérée. Certes, une distance existe entre le sang d’un homme et celui d’un être considéré comme divin, mais il ne faudrait pas oublier que, dans l’esprit du Moyen Âge, le sacrifice christique relève du domaine héroïque. Ce qui, du reste, explique ces mots énigmatiques que l’on trouve dans un autre récit consacré au Graal (14). Ils sont prononcés par Galaad, incarnation de l’excellence chevaleresque, au moment suprême où il lui est donné de contempler l’intérieur du surnaturel calice. Et, comme on le sait, à l’intérieur demeure le sang du Sauveur. « Galaad s’avança et regarda dans le vase. Aussitôt qu’il y eut jeté les yeux, il se mit à trembler, car sa chair mortelle apercevait les choses spirituelles. Il tendit les mains au ciel et dit (…) je vois à découvert ce que langue ne saurait décrire ni cœur penser. Je contemple ici l’origine des grandes hardiesses et la raison des prouesses. Je vois ici les merveilles de toutes merveilles… » (15). Point n’est besoin de commenter longuement ce texte, « hardiesses » et « prouesses » sont le fait des chevaliers et de ceux dont la témérité outrepasse l’attachement à l’existence. Le héros craint d’autant moins la mort qu’il en accepte d’avance le risque et le perçoit comme la confrontation suprême avec ses limites humaines. À ce niveau de perception, dans un contexte médiéval, le sang que contient le Graal reflète celui répandu par tous les preux tombés pour que vive et s’épanouisse la civilisation européenne. En conséquence, le flux vital de Guilfred, en composant le blason de Catalogne, répond chromatiquement à cette assertion ; et ce, d’autant plus qu’il se conjoint à un fond d’« or » – nommé le « champ » en héraldique – allusif à la lumière solaire et au métal du surnaturel calice.

Les traits rouges tracés par le roi sont donc quatre et il faudrait expliciter le symbolise de ce chiffre. Nous nous réservons de le faire très prochainement à l’occasion d’un autre article qui sera consacré à ces mystérieuses marques compagnonniques laissées sur des linteaux de portes dans nos villages provençaux. Marques ramenant à un autre thème fondamental de l’imaginaire européen et que nous esquissons par les lignes qui suivent.

Le second étendard

Ainsi qu’on l’a dit, la Senyera flotte parfois de concert avec l’autre drapeau dévolu à la Provence et qui vient de la royauté française.

Ainsi qu’on l’a dit, la Senyera flotte parfois de concert avec l’autre drapeau dévolu à la Provence et qui vient de la royauté française.

On a coutume de dire que le bleu (l’« azur » en héraldique) renvoie à la chape de saint Martin (protecteur de la France) et le lys d’or provient de l’ancienne emblématique franque. Troisième composante, en rouge (« de gueules », donc), le « lambel » est une traverse horizontale généralement positionnée « en chef » (le haut du blason) et comportant des pendants (le plus souvent au nombre de trois) qui, à l’origine, étaient rectangulaires (ils ne deviendront trapézoïdaux qu’à la Renaissance). Ce « meuble » (ou composante) du blason avait pour fonction de désigner le fils aîné. Au décès du père, il revenait au fils cadet d’arborer le lambel. Le terme de « lambel » serait emprunté au latin lamberare signifiant « déchirer ». Il pourrait également dériver du mot germanique lampen, « lambeau ».

En fait, nous serions en présence d’un lambeau artistique résultant du découpage d’un tissu afin d’obtenir des indentations ou, si l’on préfère, un crénelage. Cette technique ajoutait une originalité à certains vêtements médiévaux tels que des chaperons ou des houppelandes (dont l’extrémité des manches se présentait ainsi crénelée).

En fait, nous serions en présence d’un lambeau artistique résultant du découpage d’un tissu afin d’obtenir des indentations ou, si l’on préfère, un crénelage. Cette technique ajoutait une originalité à certains vêtements médiévaux tels que des chaperons ou des houppelandes (dont l’extrémité des manches se présentait ainsi crénelée).

La pièce la plus intéressante de cet ensemble est le lys. Dans le symbolisme floral, ce végétal est désigné comme emblématique de la pureté, mais aussi de l’innocence et de la virginité. Raison pour laquelle, très fréquemment (pour ne pas dire systématiquement), un lys est représenté par les peintres entre la vierge Marie et l’archange Gabriel dans la scène dite de l’« Annonciation ».

Toutefois, au-delà de cette explication très connue, se cache une autre signification, de beaucoup plus secrète dès lors que renvoyant à des données fondatrices de l’appartenance européenne. Comme la Senyera. Par son graphisme stylisé, le lys héraldique dériverait d’un ensemble de signes venus des temps néolithiques dont quelques exemplaires ont été réunis par un éminent universitaire allemand nommé Helmuth Arntz (16).

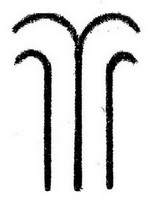

Nous en choisissons trois :

Et proposons comme exemple archéologique ce motif tracé sur la stèle de Kermarquer, Morbihan :

Nous serions en présence d’évocations graphiques d’un jaillissement car on pense immédiatement à un jet d’eau surgissant du sol ou encore, avec un peu d’imagination, à l’épanouissement d’un végétal. Il s’agirait alors d’exprimer une idée de fécondité car le verdoiement accompagne toujours le flux des sources et des fontaines. Transposition de ce signe, le lys entre Gabriel et la Vierge se fait métaphorique de la grossesse à venir de Marie. Mais le symbolisme de cette blanche fleur va encore plus loin… vers le nord.

Nous serions en présence d’évocations graphiques d’un jaillissement car on pense immédiatement à un jet d’eau surgissant du sol ou encore, avec un peu d’imagination, à l’épanouissement d’un végétal. Il s’agirait alors d’exprimer une idée de fécondité car le verdoiement accompagne toujours le flux des sources et des fontaines. Transposition de ce signe, le lys entre Gabriel et la Vierge se fait métaphorique de la grossesse à venir de Marie. Mais le symbolisme de cette blanche fleur va encore plus loin… vers le nord.

Comme le faisait remarquer Dan Brown dans son Da Vinci Code , un lys accompagnait fréquemment la pointe indiquant le nord d’une rose des vents. Bien entendu, ce médiatique auteur n’en révèle pas la signification la plus ésotérique. Soit qu’il l’ignore, soit qu’il ne souhaite pas l’évoquer car cela irait à l’encontre de l’idéologie mondialiste et, de la sorte, confusionnelle dont témoignent ses récits. Par sa blancheur, le lys fait référence à ce qui est originel. En effet, le blanc est la couleur dont dérivent toutes les autres (17). C’est également la couleur de l’extrême nord du monde, le Pôle recouvert de glace. À partir de ce constat et puisque le lys intervient dans l’emblématique de notre nation, il est nécessaire de faire appel à une technique de codage permettant de dissimuler un concept en se servant d’un mot chargé d’une signification symbolique. Cette technique, appelée « guématrie », consiste tout simplement à attribuer un nombre à une lettre. Nombre qui sera déterminé en fonction de la place de la lettre dans un alphabet. Ce fut le cas pour l’écriture grecque et la germanique ancienne (les runes), et c’est toujours le cas pour l’hébraïque. Dans un courrier adressé à l’un de ses amis, l’auteur de La Divina Comedia, Dante Alighieri, révèle l’existence de ce système de cryptage (18). En conséquence, nous aurons A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, etc. jusqu’à Y = 25 et Z = 26.

Dans la langue française, il existe deux façons d’écrire le nom de la fleur synonyme de blancheur : lis ou lys. La valeur de lis (L = 12 + I = 9 + S = 19) sera de 40 et ce nombre est celui d’une attente purificatrice préparant un retour à un principe méritant le qualificatif de « primordial » (au double sens du terme : « commencement » et « essentiel »). On a vu dans un autre article (19) comment le 40 se retrouvait dans le symbolisme de l’Ancien et du Nouveau Testament, mais aussi dans une formule couramment utilisée (la mise en « quarantaine »). Le lis (avec un i, donc) se fait alors évocateur d’un laps de temps préparatoire aux retrouvailles avec quelque chose de « principiel ». Un quelquechose qui pourrait fort bien être occulté – tout en étant exprimé sous cette occultation – par l’orthographe du second terme, lys (avec un y). Sa valeur est de 56 (L = 12 + Y = 25 + S = 19) et ce nombre qui, sans doute, n’évoquera rien aux personnes non familiarisées avec l’ésotérisme numérologique se révèle d’une extrême importance ainsi qu’on va le découvrir maintenant.

Un précédent article, consacré à l’œuvre de J. R. R. Tolkien, mentionnait un nombre étonnant car exprimant la tri-unité, le 111. Il faut savoir qu’on le considère comme emblématique du Pôle (nord, bien entendu). Cette extrémité du monde était pour les anciens peuples, principalement indo-européens — mais pas seulement (20) —, le lieu du commencement, le « Centre suprême » d’où seraient apparus les fondements archétypaux de toute civilisation digne de ce nom. Dans les mythes grecs, il s’agissait de l’Hyperborée. Mais alors, quel rapport entre le 111 et le 56 ? Tout simplement que 111 étant impair, on trouvera un nombre entre le 1 et ce triple 1. Le milieu du 111 est donc 56. En fait – et nous aurons l’occasion d’y revenir – le 56 est souvent mis à la place du 111. Et le lys recouvre « candidement » ce concept exprimant l’une des données fondatrices de notre appartenance européenne.

P.G.S.

(1) Dérivant du mot « sabelin » qui, au Moyen Âge, désignait la zibeline, animal dont la fourrure est noire.

(2) Terme considéré comme dérivé du persan.

(3) Matthieu, 17, 1–2.

(4) Bible du chanoine Crampon, Évangile de Jean, 1, 29.

(5) Ibid., 19, 12–15.

(6) Ibid., 1, 14.

(7) Ibid., 1, 16.

(8) Ibid., 1, 16.

(9) Dans sa Géographie sacrée du Monde grec, Éditions Hachette, Paris, 1966, p. 57.

(10) Ibid., 4, 6.

(11) Ibid., Ibid., 5, 6.

(12) Dans le premier texte, signé de Chrétien de Troyes, qui met en scène ce surnaturel objet mais aussi dans

les écrits des continuateurs.

(13) Vers 1189 ou 1190, dans son récit en vers Perceval ou Le Conte du Graal.

(14) Il s’agit de La Quête du Graal, texte par lequel s’achèvent les aventures des preux partis à la recherche de

la précieuse coupe.

(15) La Quête du Graal, présentée et établie par Albert Béguin et Yves Bonnefoy, Éditions du Seuil, Paris,

1965, p. 307.

(16) Dans son Handbuch der Runenkunde, Éditions Max Niemeyer, Halle-Saale, 1944, p. 139.

(17) Voir ce que Paul Catsaras en dit dans son article sur Janus (rubrique Perspectives).

(18) Il est question de la lettre I (i) à laquelle on attribue la valeur 9. Étant la neuvième de notre alphabet, ce nombre est ainsi justifié. Ce qui signifie conjointement que H vaut 8 et J, 10. Dans les systèmes grec et hébraïque, à partir de la dixième lettre on fait intervenir les dizaines (20, 30, 40 etc…) puis les centaines (100, 200, 300, etc…).

(19) Article intitulé L’appartenance, la forme et le centre (rubrique Perspectives).

(20) En effet, Jacquette Luquet-Juillet le rappelle avec pertinence dans son étude intitulée Le Graal et le Temple, (Éditions Le Mercure Dauphinois, Grenoble, 2000, p. 23), la véritable montagne de Sion est en extrême Nord et la colline de Jérusalem portant ce nom doit être perçue comme constituant une projection et une mise en mémoire d’un lieu « primordial ». De même, pour le Soufisme, la Ka’ba est sous l’étoile polaire et le Shî’is.

Un peu long à lire mais intéressant