Oran, 5 juillet 1962 : la fin d’un monde

Le ratage complet de l’indépendance de l’Algérie trouve un écho dans les émeutes régulières, plus ou moins violentes, des « quartiers » où sont entassées par milliers les populations qui ont choisi de quitter leur pays après l’indépendance. La France a fait tout faux et continue de se fourvoyer.

Il nous a semblé opportun de publier en ce début de juillet l’analyse que nous proposait l’année dernière Pierre-Émile Blairon car elle est encore plus pertinente aujourd’hui.

Il semble bien que la marque de naissance de toutes les « révolutions » modernes soit apposée au fer rouge des massacres perpétrés par des individus fanatisés et manipulés, ou par des foules hystériques tout autant influencées. Le mythe de fondation de ces bouleversements a besoin d’un holocauste pour que l’Histoire, tout aussi moderne que ces révolutions, puisse en retenir les effets après en avoir défini (sommairement) les causes.

Juste trois exemples :

• La révolution « française », mère de toutes celles qui ont suivi, a construit ses bases sur le génocide des Vendéens et la décapitation de ses opposants. Serait-ce là ce que nos politiciens appellent « les valeurs de la République » ?

• La révolution « russe » de 1917 a massacré tous les membres de la famille impériale russe (il s’agit bien d’un massacre et non d’une exécution) dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918 sur ordre de Lénine.

• La révolution « algérienne »(1) a écrit son acte de naissance avec le sang des martyrs oranais, Européens et musulmans, lors du massacre du 5 juillet 1962.

Les prémices

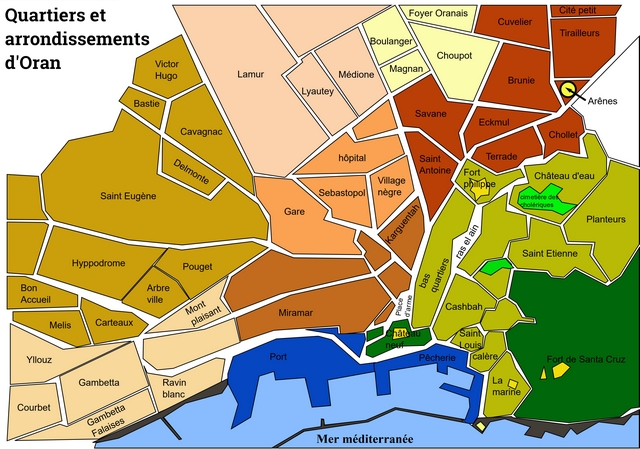

Nuit de Noël 1960, Oran, quartier Victor-Hugo ; nous habitons alors, ma famille et moi, mes parents, mon frère, ma sœur, un petit appartement d’une ancienne maison en rez-de-chaussée au 13, rue de Bône ; Maman et ma grande sœur s’affairent à préparer une veillée de Noël avec quelques pâtisseries dont les Oranaises ont le secret et mon frère et moi nous supputons, en nous chamaillant comme d’habitude, la nature des cadeaux que nous trouverons le lendemain au pied du pin enguirlandé ; la radio diffuse des chants de Noël en sourdine ; soudainement, bruits de pas lourds et précipités dans le jardin à l’arrière de la maison : Jeannette, Juanica ! Ma mère reconnaît la voix d’une de nos voisines qui habite l’immeuble à côté, madame Montesinos.

Elle se précipite à l’extérieur ; la voix de son amie paraît angoissée : « Fermez les portes et les fenêtres, ils arrivent ! » ; et madame Montesinos repart en haletant, balançant son corps imposant – les madres espagnoles sont comme les mamas italiennes – sans prendre le temps de répondre aux questions de ma mère : « Mais qui ? Quoi ? Madre de Dios ! »

En prêtant l’oreille, nous parvient au loin une rumeur sourde d’où jaillissent des youyous et des cris de frayeur. Nous comprenons tout de suite. « Gracias, Angela ! », crie ma mère.

Nous poussons la grosse commode devant la porte, rempart sans doute dérisoire ; mon père sort le fusil, ma sœur éteint la radio et les lumières ; il n’a pas fallu longtemps avant que nous entendions le choc cinglant des coups de hache frappés aux portes de nos voisins et à nouveau ces cris et ces youyous ; nous sommes tous à genoux, sauf mon père derrière la porte avec le fusil ; ma mère chante du bout des lèvres un cantique en nous serrant contre elle, ma sœur prie ; les coups se rapprochent ; notre tour va venir ; nous savons dans quelle horreur notre vie va se terminer ; nous nous attendons d’une seconde à l’autre à voir notre porte voler en éclats ; mais rien n’arrive ; la foule hystérique passe en courant et en hurlant ; un Arabe, juste devant notre entrée, crie quelque chose ; la rumeur s’éloigne.

Noël 1960 ; Noël de terreur. Me acuerdare de ti toda mi vida, cuando mi madre cantaba para no llorar(2)… Je me souviendrai de toi toute ma vie, quand ma mère chantait pour ne pas pleurer.

Nous saurons plus tard que l’Arabe qui criait devant la porte était employé du garage où travaillait mon père et qu’il encourageait ses coreligionnaires à continuer leur chemin. Je n’ai pas su s’il y avait eu des victimes ou s’il ne s’agissait que d’une opération d’intimidation destinée à faire partir les Européens du quartier ; ce que nous avons d’ailleurs fait.

C’était peut-être pour moi la deuxième fois qu’un indigène me sauvait la vie ; j’avais failli être enlevé au « Village nègre », un quartier dépourvu d’Européens dans lequel je m’étais imprudemment aventuré deux ans auparavant au retour du lycée, lorsqu’un homme, musulman comme mes ravisseurs, s’était interposé pour me remettre en liberté ; mes parents n’en ont jamais rien su.

Quelques mois après ce terrible événement de Noël, notre famille avait encore à subir une épreuve : revenant du quartier Gambetta, le soir, après un dîner chez des membres de notre famille, nous arrivons dans une zone totalement privée de lumière ; plusieurs coups de sifflet stridents – nous avons compris trop tard qu’on nous prévenait– et un déluge de feu s’abat sur notre voiture : mitrailleuse 12,7 à balles traçantes qui anticipe notre augmentation de vitesse et tire donc devant notre véhicule ; mon père, au contraire, ralentit : combattant pendant 11 ans en France et jusqu’en Allemagne pendant la guerre en tant qu’appelé de 35 à 46 (au service de la France et des Français « métropolitains » -, c’est gratuit, merci ! et merci de votre accueil en 1962 !-), ça laisse des traces. Nous réussissons à franchir les barrages établis cette fois par les commandos OAS pour protéger leur retraite ; après vérification, seulement deux impacts de balles qui n’ont touché personne. Nous saurons ensuite qu’une caserne de gardes mobiles avait été attaquée par l’OAS et nous passions inopportunément devant cette caserne juste après l’attaque.

L’horreur

« Qui sont les coupables ? » demandera Guillaume Zeller dans son livre Oran, 5 juillet 1962, un massacre oublié(3). Oui, Zeller, le petit-fils de l’un des quatre généraux du putsch qui avaient tenté le tout pour le tout pour sauver leur honneur, l’Algérie et les Pieds-Noirs.

« Qui sont les coupables ? » demandera Guillaume Zeller dans son livre Oran, 5 juillet 1962, un massacre oublié(3). Oui, Zeller, le petit-fils de l’un des quatre généraux du putsch qui avaient tenté le tout pour le tout pour sauver leur honneur, l’Algérie et les Pieds-Noirs.

Et Guillaume Zeller poursuit : « Cinquante après, les causes de ce déferlement meurtrier demeurent inexpliquées. Était-il spontané ou orchestré ? Et s’il y a eu préméditation, qui l’a organisé ? Deux hypothèses majeures se dessinent , une troisième – celle d’une provocation due à un commando résiduel de l’OAS – ayant été écartée par les responsables algériens eux-mêmes.

Le premier scénario, soutenu alors par le FLN, est celui d’un débordement massif et incontrôlé provoqué par les bandes criminelles qui règnent sur les quartiers de Victor-Hugo, de Lamur et surtout du Petit-Lac. » […] Une seconde théorie suppose que le camp Boumediene-Ben Bella aurait prémédité les débordements criminels de cette journée. »

Il y a, à mon avis, une conjugaison des deux hypothèses. Ces bandes criminelles venaient sans doute du Petit-Lac et se sont accrues des éléments les plus fanatiques de notre quartier de Victor-Hugo. 18 mois après leur passage devant notre maison, ces bandes se sont renforcées en nombre, en fanatisme et en organisation et étaient donc toutes prêtes à déferler sur le Centre-Ville le 5 juillet 1962. Il est vraisemblable qu’une telle persévérance ne peut-être que le fruit d’un encadrement provenant de structures plus anciennes et plus aguerries, comme le FLN et l’ALN.

Nous n’avons pas vécu le 5 juillet 1962 à Oran ; mes parents, forts de la sinistre expérience du Noël 1960, sentant confusément le danger, avaient décidé de réfugier notre famille à Mers-El-Kébir, plus précisément à Sainte-Clotilde, chez la sœur de mon père, quelques jours avant la date de l’indépendance.

Les récits des exactions commises contre les Pieds-Noirs ce jour-là à Oran sont une longue suite d’abominations difficilement transcriptibles, si ce n’est d’employer des mots comme énucléation, émasculation, éventration, etc., le tout antemortem. Je ne vais donner ici qu’un aperçu dénué d’images violentes, écrit par Gérard Rosenzweig dans Causeur du 5 juillet 2016 :

« Place d’Armes, les manifestants, après de multiples égorgements, font maintenant des prisonniers. Tout ce qui montre allure européenne, vêtements, visages, langage, tout est capturé, dépouillé, roué de coups, blessé. Malheur au blanc et à tout ce qui s’en rapproche. Là aussi, des dizaines et des dizaines d’hommes, de femmes ou d’enfants touchent à leur dernier jour. La ville n’est plus qu’une clameur multiple de cris de mourants, de pogroms et de haine brutale.

La contagion est instantanée : en moins d’une heure le massacre pousse ses métastases partout et s’organise selon d’épouvantables modes. Ici, on tue à la chaîne. Là, c’est à l’unité, à la famille. En quelques lieux, le sang a envahi les caniveaux. Ailleurs, on assassine, on démembre, on violente, on blesse pour faire plus longtemps souffrir ; le parent meurt devant le parent provisoirement épargné. Douze heures trente. La place d’Armes est devenue maintenant un lieu de détention et de transit. Tandis qu’à cinquante mètres, à l’abri du Cercle militaire et des arbres qui le dissimulent, les soldats français ne peuvent pas ne pas entendre l’affreux concert de mort qui va durer jusqu’à dix-sept heures.

Plus connu sous le nom de « Boucher d’Oran », le général Katz nommé à cette fonction par un autre général-président, effectuera même à cette heure-là un rapide survol en hélicoptère. Sans rien repérer de particulier, certifiera-t-il, sinon quelques attroupements et défilés de manifestants joyeux. »

On sait qu’il y avait ce jour-là à Oran 18 000 soldats français à qui le général Katz a interdit d’intervenir pour secourir les victimes. Sur ordre de de Gaulle ? Seuls, quelques justes se sont distingués comme le lieutenant musulman Rabah Khelif et le capitaine Croguenec qui, défiant les consignes, ont sauvé des centaines de Pieds-Noirs.

Le nombre de victimes (tués et disparus) à Oran le 5 juillet 1962 sur lequel s’accordent désormais tous les historiens a été révélé par Jean-Jacques Jordi : environ 700.

Portrait d’Oranais :

« …Pour la plupart d’entre eux, ils ne connaissent pas la France (sauf pour aller y mourir au moment des guerres), et n’y ont aucune famille. L’Algérie est donc la patrie immédiate, la France demeurant la patrie rêvée. Pas d’université à Oran au contraire d’Alger. Les Oranais sont de nature simple, certains diraient primaires ; ils sont bruyants, exubérants, directs, se passionnent au-delà du raisonnable, s’enflamment pour un rien, Et surtout, ils ont une foi aveugle et absolue en la parole donnée […] À Oran, on n’est pas sensible à la casuistique. C’est clair et net : un contrat est un contrat, et on ne trahit pas un contrat. On est un homme, c’est tout et c’est beaucoup ; et l’on se fonde essentiellement plus sur le Droit oral, que sur le Droit écrit comme à Alger. Parler, c’est s’engager, c’est jurer. Ce jour-là, De Gaulle vient de jurer… Seul le pire des « falsos » (homme sans parole, hypocrite, menteur, qui trahit la parole donnée) on coupe les relations avec lui, on le méprise et on le combat. C’est ainsi que la fatalité vient d’installer son décor de tragédie.

Pour eux, la parole affirmée est toujours une parole donnée, une parole d’honneur ; et l’on ne retire jamais une parole d’honneur. C’est ainsi que l’on peut mourir pour elle, comme en Espagne, en Grèce, en Italie ou en Corse. Ce jour-là, 6 juin 1958, par sa méconnaissance absolue des peuples méditerranéens, De Gaulle commet une erreur politique absolue : car ce qu’il vient de clamer, d’abord à Oran puis à Mostaganem (80 km plus à l’Est), devant près de trois cent mille personnes constitue un véritable contrat officiel passé entre lui et le peuple d’une ville. »

La déportation

La France n’était pas ma patrie ; nous lui avions tout donné ; elle nous avait tout repris, et bien au-delà du compte ; j’ai considéré que nous avions été déportés plutôt que « rapatriés ».

Nous sommes partis le 22 juillet sur un bateau, le Ville d’Oran, je crois, qui arrivera à Marseille ; nous avions dû attendre quelques jours à Sainte-Clotilde pour que mon père fasse fabriquer un cadre en bois pour y amasser quelques affaires ; sur le quai d’embarquement à Mers-El-Kébir, écrasé par le silence, le soleil et la tristesse, montait d’un juke-box une chanson de Johnny Hallyday : Les gens m’appellent l’idole des jeunes, préoccupation bien insouciante et saugrenue dans ce contexte de dévastation et de désespoir.

J’ai dormi sur le pont dans un rouleau de corde qui sentait le mazout.

Au collège d’Orange où nous étions pensionnaires, mon frère et moi, les jours sombres et glacés – terrible hiver 1962- se succédaient sans le moindre répit ; j’étais en classe de quatrième ; mon professeur principal m’avait pris en grippe et ne ratait pas une occasion d’exercer quelque brimade ou moquerie à mon encontre ; il n’avait pas supporté la lecture de mes carnets de notes d’Algérie et la liste de mes prix scolaires ; c’était un gaulliste dogmatique qui détestait les Européens d’Algérie – qu’il prenait sans doute pour des sauvages incultes – et maltraitait avec une bonne dose de sadisme cet élève trop rebelle.

J’avais perdu mon grand ami V., natif de l’Algérois, élève de terminale, je crois, qui s’était suicidé cette année-là en jouant à la roulette russe ; il me protégeait de l’hostilité des jeunes métropolitains que les autorités gaullistes et communistes avaient consciencieusement désinformés.

Dès lors, je m’étais désintéressé de tout effort en classe et de tout projet d’avenir.

Quelques bonnes lectures (Le matin des magiciens, livre-culte de cette époque, et les œuvres de Giono), la fréquentation de quelques jeunes Pieds-Noirs aussi désemparés que moi, me raccrocheront à ma nouvelle terre et à la vie.

La fin d’un monde

Le 5 juillet 1962 à Oran allait marquer la fin de la colonisation partout dans le monde.

Christian Lambert, ancien ambassadeur de France en Afghanistan, au Sri Lanka et en Yougoslavie, disait ceci : « La décolonisation imposée par les Démocrates américains et les Soviétiques, a été la cause de dizaines de millions de morts, de l’apogée du communisme dans le monde, c’est-à-dire le crime, l’incurie et la corruption et aussi du réveil de l’Islam intégriste dont le vrai programme est celui d’Al Qaïda : retour à une dictature religieuse obscurantiste par le terrorisme. »

Et de Gaulle disait cela, dans ses confidences à Alain Peyrefitte : « Vous croyez que le corps français peut absorber dix millions de musulmans, qui demain seront vingt millions et après-demain quarante ? Si nous faisions l’intégration, si tous les Arabes et Berbères d’Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherait-on de venir s’installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé ».

Il faut bien constater que le fin stratège et le grand visionnaire supposés qu’était de Gaulle s’étaient bien trompés. Non seulement, l’indépendance de l’Algérie n’a pas arrêté le flux migratoire vers l’Europe et surtout vers la France, mais elle l’a considérablement accru, l’Algérie, comme bien d’autres pays africains ayant accédé à l’indépendance, étant complètement incapable de s’assumer seule. Comment expliquer autrement que les « Algériens », sitôt l’indépendance déclarée, n’ont eu de cesse que de se « réfugier » chez le vilain colonisateur tant honni ?

En se débarrassant de l’Algérie à tout prix, et surtout au prix du sang des Pieds-Noirs, de Gaulle privait la France de son meilleur rempart contre le déferlement nord-africain et subsaharien sur l’Europe, celui que nous connaissons aujourd’hui. Les Européens d’Algérie et leurs fidèles alliés indigènes tenaient le même rôle que les végétaux plantés pour stopper l’avancée des sables sahariens vers le nord.

On sait dans quel marasme vivent désormais les anciens colonisés « algériens » qui n’ont pas su, depuis leur indépendance, préserver les acquis de la colonisation, ni même exploiter les ressources naturelles abondantes que de Gaulle leur avait trop généreusement offertes.

Pour nous en convaincre, il suffit de lire ces lignes d’un journaliste arabe oranais, Kamel Daoud, dans Le Quotidien d’Oran du 5 mars 2018, dans un article titré : Oran, Mostaganem : on déteste ce pays.

« Encore des villages, des moitiés de villes aux constructions inachevées, des hideurs architecturales, entre pagodes, bunkers, fenêtres étroites alors que le ciel est vaste, ciments nus, immeubles érigés sur des terres agricoles au nom du « social », urbanisme de la dévastation.

La crise algérienne, sa douleur, se voit sur ses murs, son urbanisme catastrophique, son irrespect de la nature.

Les années 90 ont été un massacre par la pierre et le ciment.

Le « social » des années 2000 a consommé le désastre. Au fond, nous voulons tous mourir. Camper puis plier bagage. C’est tout.

Arrivée près d’une plage à Mers El Hadjadj (Port-aux-Poules)

Plage d’une saleté repoussante, inconcevable.

On comprend, on a l’intuition d’une volonté malsaine de détruire les bords de mer, le lieu du corps et de la nature, et de le masquer par des minarets et des prières. Car il y a désormais une mosquée à chaque plage. Insidieuse culpabilisation.

Égouts en plein air. Odeurs nauséabondes. On conclut à une volonté nette de détruire ce pays et de le remplacer par une sorte de nomadisme nonchalant.

En ville, à Mostaganem, de même qu’à Oran, la nouvelle mode : des affichettes sous les « feux rouges » qui vous appellent à consacrer le temps de l’attente à la prière et au repentir. On rêve alors d’un pays où on appelle à ne pas jeter ses poubelles par les vitres de sa voiture, où on appelle à ne pas salir et cracher, insulter et honnir, qualifier de traître toute personne différente et ne pas accuser les femmes en jupes de provoquer les séismes. On rêve de respect de la vie, des vies.

Non, c’est une évidence : on n’aime pas ce pays, on s’y venge de je ne sais quel mal intime. Tout le prouve : la pollution, le manque de sens écologique, l’urbanisme monstrueux, la saleté, les écoles où on enterre nos enfants et leurs âmes neuves pour en faire des zombies obsédés par l’au-delà.

On rêve d’un pays, pas d’une salle d’attente qui attend l’au-delà pour jouir du gazon au lieu de le nourrir ici, sous nos pas, pour nous et nos enfants. On rêve et on retient, tellement difficilement, ce cri du cœur : pourquoi avoir tant combattu pour ce pays pour, à la fin, le maltraiter si durement ? Pourquoi avoir poussé nos héros à mourir pour transformer la terre sacrée en une poubelle ouverte ? Pourquoi avoir rêvé de liberté pour en arriver à couper les arbres et inonder le pays de sachets en plastique ?

Alors, tout ça pour ça ?

Pierre-Émile Blairon

(1) J’ai encadré de guillemets les trois adjectifs de nationalité car aucune des trois révolutions ne mérite ce qualificatif : la révolution française est une prise de pouvoir lors d’une émeute de voyous, manigancée par les bourgeois parisiens, la révolution russe est marxiste et la révolution algérienne ne peut être algérienne puisque l’Algérie n’existait pas avant l’arrivée des Français de Charles X ; seules, des tribus nomades avec des chefs de grande noblesse comme le Bachaga Boualem et les montagnards kabyles avaient un attachement au sol de cet espace indéfini.

(2) Noël à Oran, chanson de François Valéry, incroyablement adaptée à ce funeste souvenir.

Ou encore Alain Barrière :

Et puis aussi dans le style yéyé :

(3) Guillaume Zeller, Oran, 5 juillet 1962, Un massacre oublié, Éditions Tallandier, 2012

Pierre-Émile Blairon est l’auteur d’un certain nombre de livres liés à l’Histoire, notamment de la Provence, de Nostradamus à Giono et à la fin du Cycle :

à Bône, au dépôt Marine, le soir de Noël propos anti AF … La frontière drainait tous les antimilitaristes, bobos, antimilitaristes… un colleur d’affiches de 17 ans abattu par un officier… Ils le paieront, ils le paient !